【那特态度】中国山水画之脉络(下)

【那特态度】中国山水画之脉络(下)

导读: 中国山水画脉络之南宋——元

山水画是中国画中十分重要的一个类别,如果想要理解它的整个脉络,那么了解每个朝代重要的画家及他们对山水画做出的贡献变得尤为重要。上周,我们简述了唐代、五代时期、北宋时期的山水画今天我们继续顺着时光说说南宋和元代的山水画作变化。

南宋

金灭北宋后,占领了淮河以北的中原,宋高宗赵构不得不带领皇室逃至绍兴、温州,最后在临安(今浙江杭州)建立了临时的都城。在南宋偏安江南的一百多年里,北方的风格迅速和南方的融合,形成新的院体风格。

我们可在南宋:“刘”、“李”、“马”、“夏”四大名家的作品中看到南宋院体风格的面貌。

李,即为李唐

李唐是南宋山水画的主流画家,自他起开辟了山水画的一个新时期。他是山水画从北方山水传统变为南方山水传统的关键性人物。

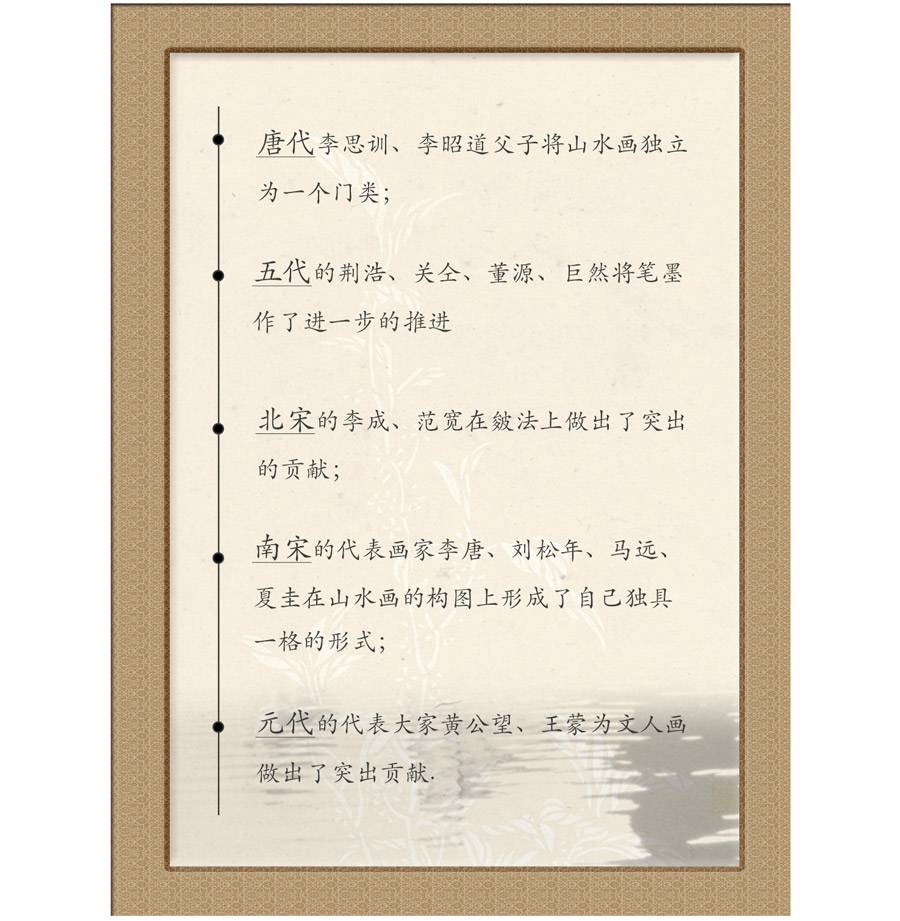

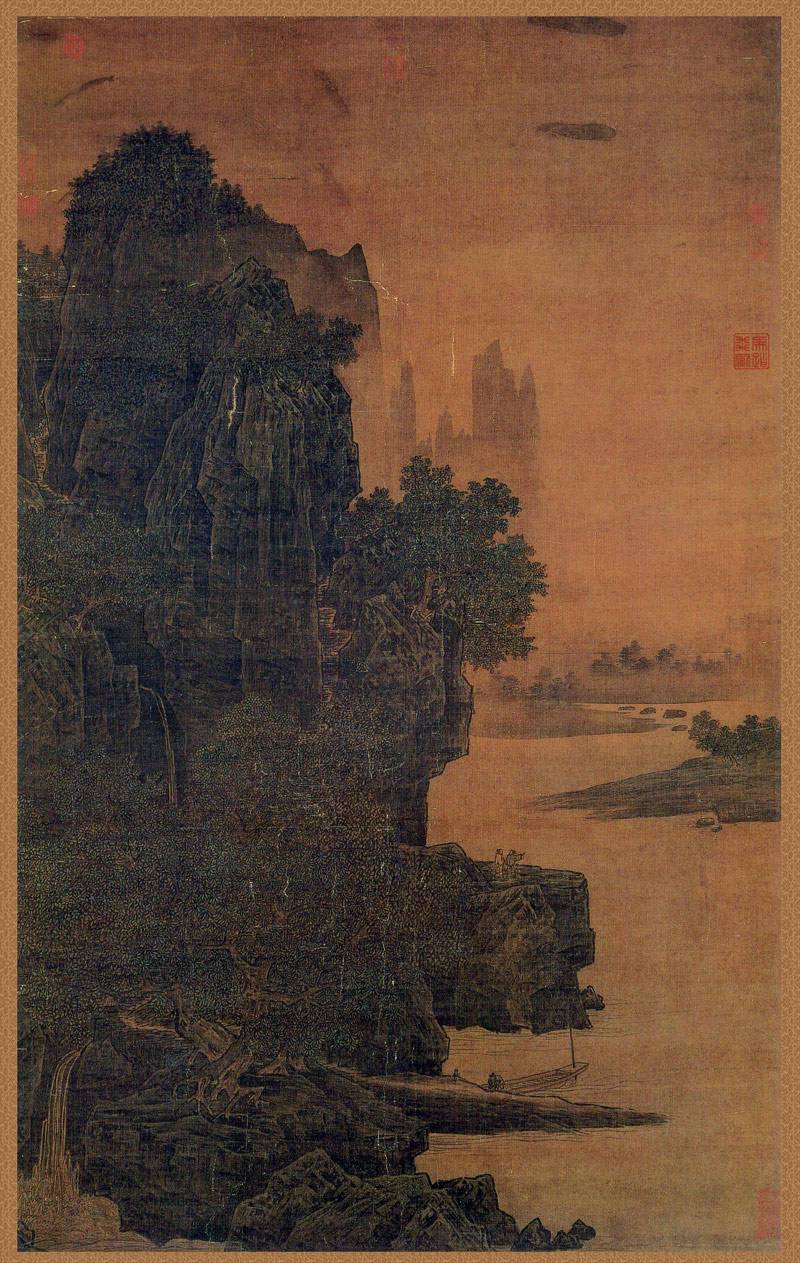

李唐《万壑松风图》

《万壑松风图》图片信息

上面的这幅李唐的《万壑松风图》是李唐的代表作之一。

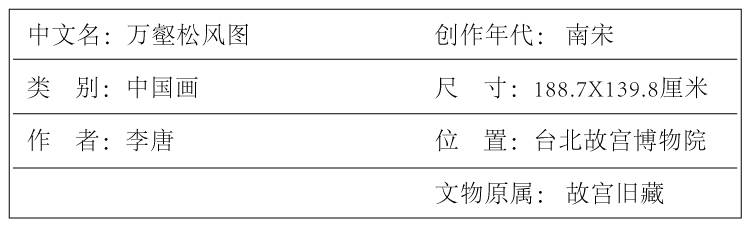

范宽《溪山行旅图》

《溪山行旅图》图片信息

李唐把范宽《溪山行旅图》的样式浓缩了,在相似的构图中,以极为阔放的皴[cūn]法来组织山石结构和松树的枝干,画面中山石的向背对比强烈,用笔方而硬、刚而坚。

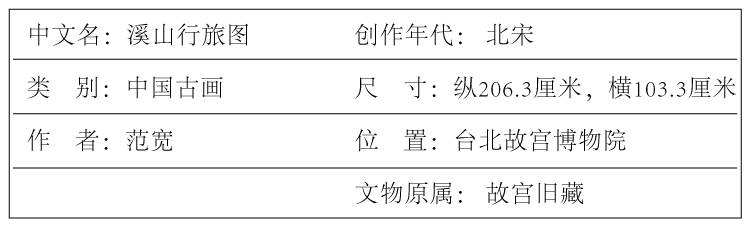

在宋、金分治南北,南宋只剩半壁江山的情况下,南宋大多文人怀有“收复中原”的情怀。《采薇图》是李唐晚年人物画中的不朽之作,也表明他希望祖国一统河山的愿望。此图描绘的是伯夷、叔齐隐于首阳山,“采薇而食之”,宁肯饿死,而不做周的降民,显示了伯夷、叔齐的气节。

《采薇图》

《采薇图》图片信息

在这幅《采薇图》上,我们能看到他以侧锋阔笔描绘石壁、树干,显得简洁有力。方折、刚硬的线条本身还具有起止粗细的变化,现在我们称这种技法为“折芦描”。伯夷、叔齐二人在山野中席地而坐,仿佛像岩石、大树一样坚毅顽强。两人的面部造型一正一侧,都很有个性,似乎在彰显着他们的气愤之情。

李唐的徒弟萧照明显地传承了其师的阔笔皴[cūn]法,即所谓的“斧劈皴”。在萧照的《山腰楼观图》中还留出来画面一侧的空间,作为任凭观众驰骋想象的地方。这种布局很快成为了院体山水的新程式。

《山腰楼观图》点击图片查看高清大图

《山腰楼观图》图片信息

刘,即刘松年

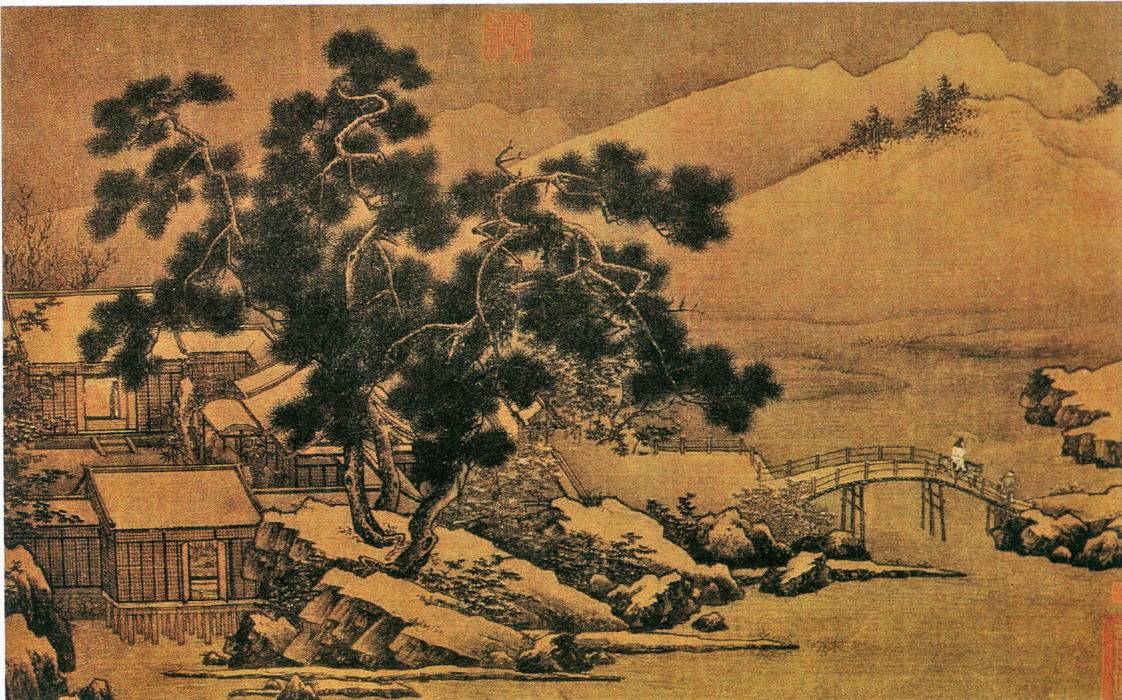

刘松年是杭州人。住清波门外,人称“暗门刘”。他也将院体山水程式向前推进了一步,如刘松年《四景山水图》。

《四景山水图》春景

《四景山水图》夏景

《四景山水图》秋景

《四景山水图》冬景

此图把杭州西湖的四时风光描绘得特别精致,使人想到那些吟咏西湖美景的名句。他在四幅不同的景致上,几乎都空出将近一半的画面,作为体现湖光山色的基本手段。

[了解这个构图上的特点,就可以知道为什么在山水画的发展中会出现马远、夏圭的“半边”、“一角”的定式。]

马,即为马远

马远是南宋初、中期时画院的待诏,深受皇室的器重。他对山水画最大的贡献在于对若干画法程式上的总结。例如《十二水图》,明代鉴赏家李东阳认为他传达出了水的特性。他把江河湖海、溪涧平滩的水性一一作了概括。

《十二水图》第二幅

《十二水图》第三幅

另,他在构图上也有总结提炼,形成了“马一角”的程式,如他的《踏歌图》,北宋全景式山水的画面主体慢慢被挪到画的前景,所以主峰和客峰的平衡关系也因此变得越来越次要。

《踏歌图》

夏圭

夏圭是钱塘人,也是宁宗朝的画院待诏。他对水墨技法的掌握比马远更为精到。夏圭能作小品,更能作长卷,是一位极有创造力的艺术天才。

他在构图上,后人称其为“夏半边”,例如夏圭的《溪山清远图》,这幅作品虽然为长卷,但是画家运用了多处近景,由此吸引观众的注意力,为了自然地衔接近景与远景的关系,画家安排了一些寺院、舟桥以及少量的游人。如在突起的巨石上,画上三两个准备登舟的行人,用这些形象起到穿插变化的作用。

《溪山清远图》局部

和青绿山水长卷相比,水墨山水长卷在空间的处理上,要求画家具备更深厚的艺术涵养,因为后者在画面的叙事性和装饰效果上失去了前者的不少优势。南宋院体画家在构图上和皴法上都有了大的推进。

元代

1270年,南宋灭亡,文人的反抗情绪愈加深重。外来民族的统治,使得他们都面临一个同样的问题——“仕”与“隐”。那些参加过抵抗元军或拒绝和蒙古人合作的文人、士大夫,甚至形成了遗民的文化圈。

赵孟頫[fǔ]作为宗室子弟,却背叛祖业,事奉新朝。他不可能得到蒙古族的真正信任,又备受江南文人的唾弃。在政治上无法施展抱负的赵孟頫,却在艺术上体现出了惊人的才华。

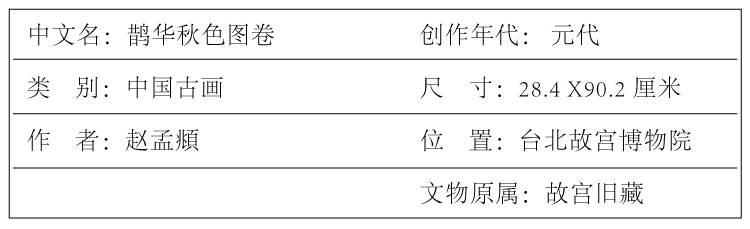

作为“吴兴八俊”之首的赵孟頫,倡导的“复古”理念贯穿了整个元代的艺术氛围。在绘画上,赵孟頫主张学习前代画家的技法。师从王维、董源、巨然,进而师从李郭,学习前代装饰风格,如《鹊华秋色图》。

《鹊华秋色图》

《鹊华秋色图》图片信息

此画是他在济南做官回到吴兴后,赠与不曾回过故里的好友周密以作纪念。周密的先人从北方逃难至杭嘉湖一带,所以周密本人从未回过济南。

鹊、华二山是济南所在的名山,赵孟頫在画上题识道:“公谨父(周密字公谨),齐人也。余适守齐州,罢官来归,为公谨说齐之山川,有华不注最著名,见于《左氏》,而其状又峻峭特立,有足奇者,乃为作此图。其东则鹊山也,命之曰鹊华秋色也。”赵孟頫用吴兴王维、董源的技法,描绘周密家乡的景色,可以说是周密梦寐以求的精神境界。

在赵孟頫“复古”思想的统领下,我们可窥探元代其余画家的面貌。

元代最重要的四位画家是黄公望、吴镇、王蒙、倪瓒。

黄公望

黄公望的年龄最大,享年最高,据说他年过八十,仍神明不衰。他的出生并不是很显赫,生于1269年,江苏常熟人,原姓陆名坚。因父母早逝,被同里黄氏收养。黄氏年九十无子,今有嗣子,便说:“黄公望子,久矣!”于是更名为黄公望,字子久。他的一生可谓在社会底层中度过,先充当小吏,后进京,被牵涉入狱。出狱后,回到江南,靠卖卜为生,后定居杭州西湖霄筲泉,以教授三教学说为业。

与寻常百姓相伴的黄公望,却在山水理念里提出了超越阶级的见解,如在他的《写山水诀》中,专门讲了山水画的四种禁忌:“作画大要去邪、甜、俗、赖四个字。”

我们能在黄公望的作品中看到赵孟頫“复古”理念的影响。黄公望就是在学习董、巨两家的基础上,演变出高逸的画风。正如他本人所说“近代作画,多董源李成二家笔法,树石各不相似,学者当尽心焉。”

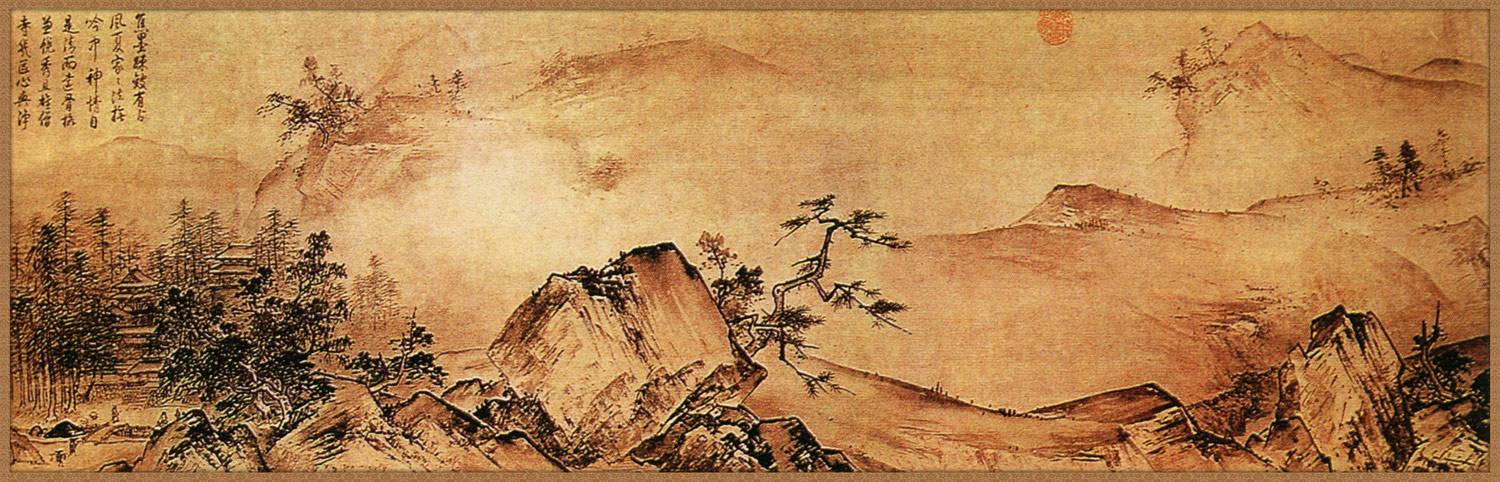

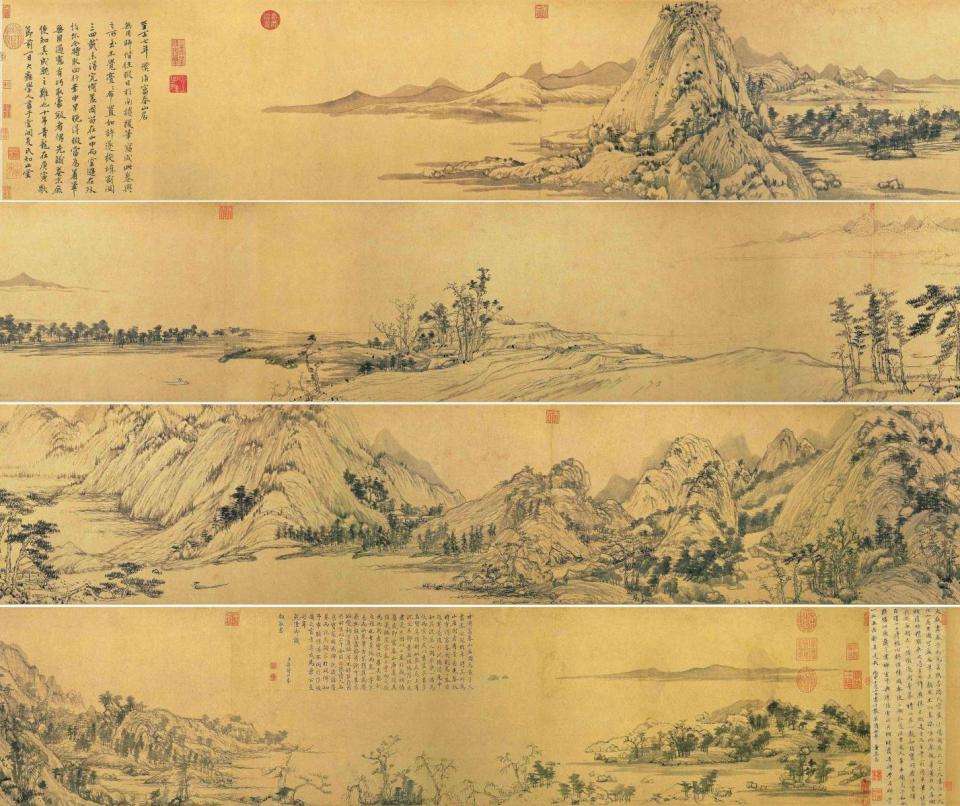

《富春山居图》局部

他最出名的作品是《富春山居图》,富春江位于新安江下游,从杭州桐庐经富阳进入钱塘,沿江三百里风光,汇集了悠久的人文和自然景观,从东汉时期起,经孙吴至唐宋,留下来许多名胜。唐初张虚若《春江花月夜》更是将这里描绘成仙境一样。黄公望非常喜欢到春江沿岸写生。

但这件作品,在明末一位收藏家那里遭受了一场殉葬的火劫,被分成两段,首段又名《剩山图》,现藏浙江博物馆,较长的后段称《无用师卷》,现藏台北故宫博物院。

到了清代,乾隆皇帝把它定为赝作,而以另一明人的模本捧为真迹,反复题跋,使这件作品因祸得福,免去了被乾隆到处题诗的厄运。

吴,即是吴镇

在元四家中,真正的隐士只有吴镇,他是浙江嘉兴魏塘镇人,一生基本都没有离开那里,与外界的交往也很少。他字仲圭,号梅花道人。他主要靠卖卜为生,凭此手艺过活。

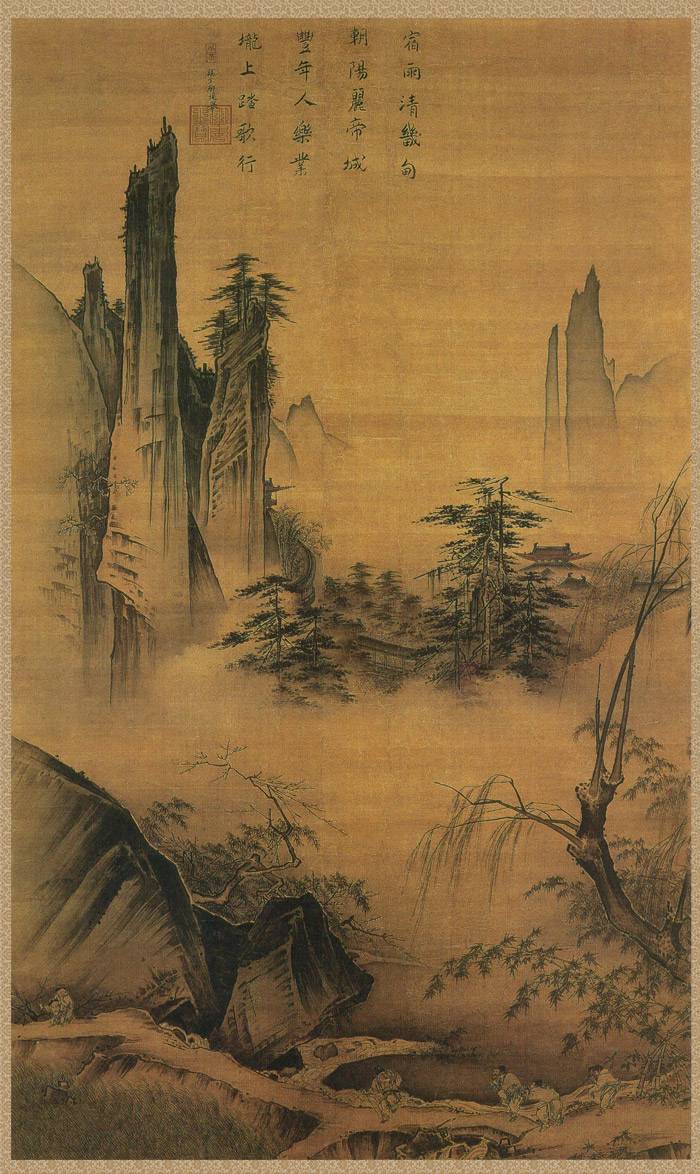

《渔夫图》

他的《渔夫图》主题就是歌颂归隐的,渔夫的概念始于《楚辞》,已经象征着在野人士的自由心态。此图分为两段,上为湖山清旷,夜幕苍莽的景色,下为沙际水面,与渔夫款款归棹,遥相应接。

王蒙

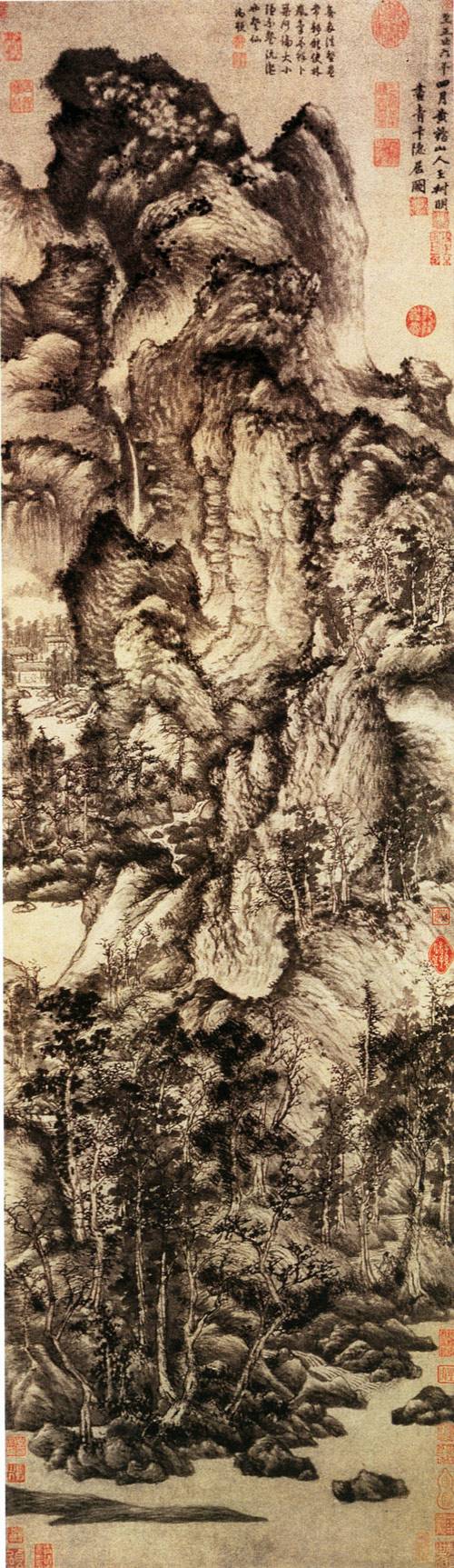

王蒙是赵孟頫的外孙,字叔明,号黄鹤山樵。

元中后期的社会矛盾更多地是集中在阶级矛盾上,所以王蒙也曾一度在杭州附近临平的黄鹤山隐居,自称为“黄鹤山樵”。

他专长山水、墨竹,以及点景人物,是比较全能的画家。他的诸多作品中,都可以看出他把多种皴法交织在一起。他的运墨方法是先淡后浓、层层点染。他能把重峦叠嶂的景物处理得层次分明,就是靠高远、深远和平远三种方法的灵活运用,达到最佳的构图效果。

《青卞隐居图》

他的《青卞隐居图》是绘画史上最重要的里程碑之一。该作品画的是吴兴西北的卞山山景,那里有他外祖父著名的“水晶宫”。自山麓而至山顶,中间有不可衔接的一个跳跃,表明这是一种非现实的画面。但画家用繁密又奇特的构图,让我们认同了这个跳跃,进而可以欣赏其具体的各个细节。

他在这幅画上运用了最复杂的皴法,融会贯通了董源、巨然、范宽、李成、郭熙诸家的特点。山石无明显的轮廓线,以稍乱的披麻皴,再加之以解索皴,达到细密繁复的流动印象。树木形态各异,主要以各种苔点,如浑点、破墨点、直线点等交织而成,使整个画面浑然一体。其墨法更是层层变化,秀润华滋。

倪瓒

最后说的这位是倪瓒。了解倪瓒的一生,对我们了解元末社会的文人世界是非常有帮助的。

倪瓒,字元镇,号云林,幻霞子等,1301年生于江苏无锡的一个望族名门。但他自幼失怙,由长兄倪昭奎抚养成人。倪昭奎后来成为江南茅山道派中的显赫人物,所以家产由倪瓒来负责管理。

倪瓒和遗民画家郑思肖的偏执态度不同,他并不在乎种族或地位差别,而是强调所谓的“清”与“俗”的对立。他对“俗”的逃避可以说是不遗余力的,因此,当他面对着元末农民起义的严重威胁时,便决意放弃庞大的家业,在太湖一代过漂泊的隐逸生活。

倪瓒的出现,使得中国文人画最重视的画家人品问题,有了新的典范。把画品和人品联系在一起,强调了画以人传,这是元画之所以成为宋画之后又一个高峰的思想基础。

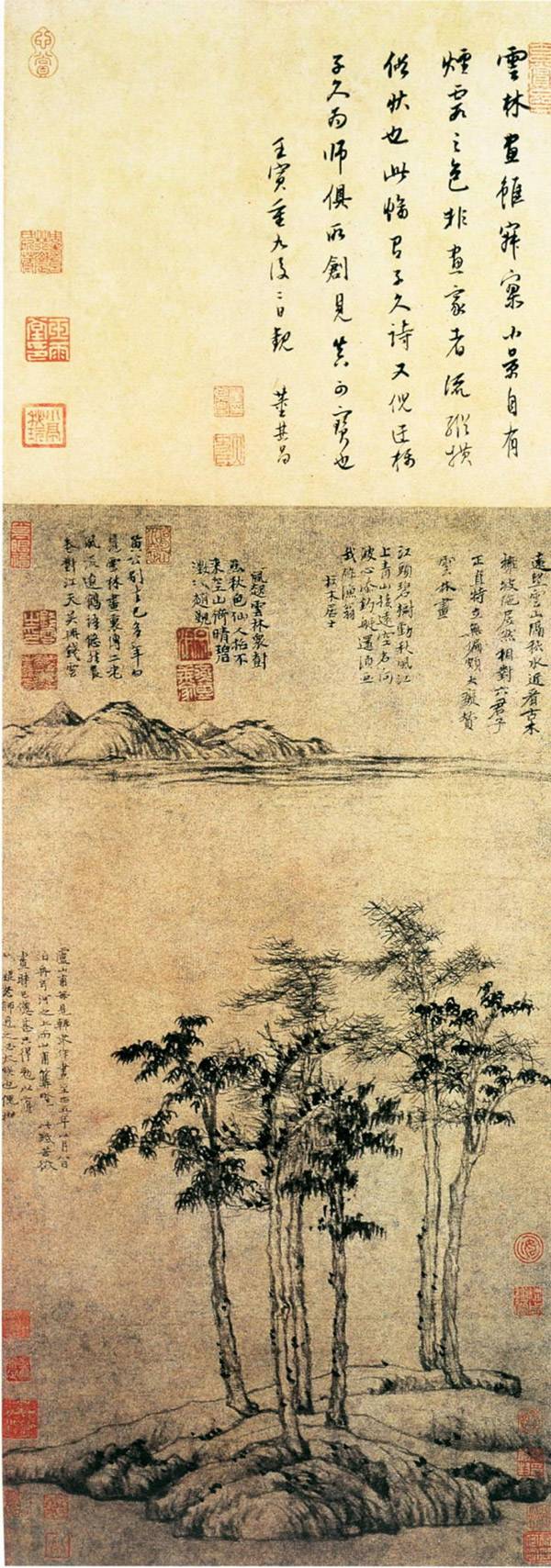

《六君子图》

《六君子图》图片信息

倪瓒的《六君子图》极具有象征意义。此图为纸本墨笔,是应好友卢山甫之请,于灯下挥毫而成。

画面构图分两截,近景有临江坡岸,六株不同品种的树木构成了画面的主体,隔着空旷的江面,和画面上方的远山相呼应。

《六君子图》构图是典型的倪画“三段式”:一水间隔两岸,近岸土坡陂陀,挺立着六株古木,据辨析是:松、柏、樟、楠、槐、榆树,背后河水茫茫,遥远的天边是起伏的山峰,意境清远萧疏。

因为异族的强权统治,可以说,整个元代的艺术氛围都是关注内心的自我表达,画家们无心政治,寄情山水。在赵孟頫“复古”理念的倡导下,画家们在学习前人的基础上,又结合自身的情感认知,赋予了山水画新的生命。

至此从唐到元发生的五次风格变化就简述完毕了。

撰文:张兮兮,责任编辑:仁可

评论区

GUO

2018-04-10

南宋院体面貌,更多是写实山水,空灵淡远;元代文人山水面貌已经走向了表现主义,山水完全人格化,感情充沛……