【活动】尼采与基里科的梦中之城,有一条神秘忧郁的街道

【活动】尼采与基里科的梦中之城,有一条神秘忧郁的街道

导读: 那特意大利游学启程啦!

那特意大利游学即将启程啦!我们的第一站,将是意大利北部城市都灵(Torino)。

都灵

都灵是一个充满神秘意味的城市,被称作魔法之都。据说,在神秘学领域中流传着两个著名的地理魔法三角,都灵恰恰是这两个魔法三角的唯一交叉点。

白魔法三角:里昂、布拉格和都灵

黑魔法三角:旧金山、伦敦和都灵

这个问题可能要请赫敏同学来解释一下

即使在“麻瓜”的世界,它的神秘魅力也未减分毫。有两个大师级的人物,都将都灵视为自己的梦想之城。这两人,一位是宣称“上帝已死”的哲学家尼采(Friedrich Nietzsche),另一位是意大利超现实主义画家,形而上学画派创始人乔治·德·基里科(Giorgio de Chirico)。

普遍认为,乔治·基里科画中那些指向不明的场景,是他潜意识里对意大利北部城市都灵的投射。基里科毫不掩饰他对都灵的特殊感情,声称这是他具有强烈亲密感的城市。

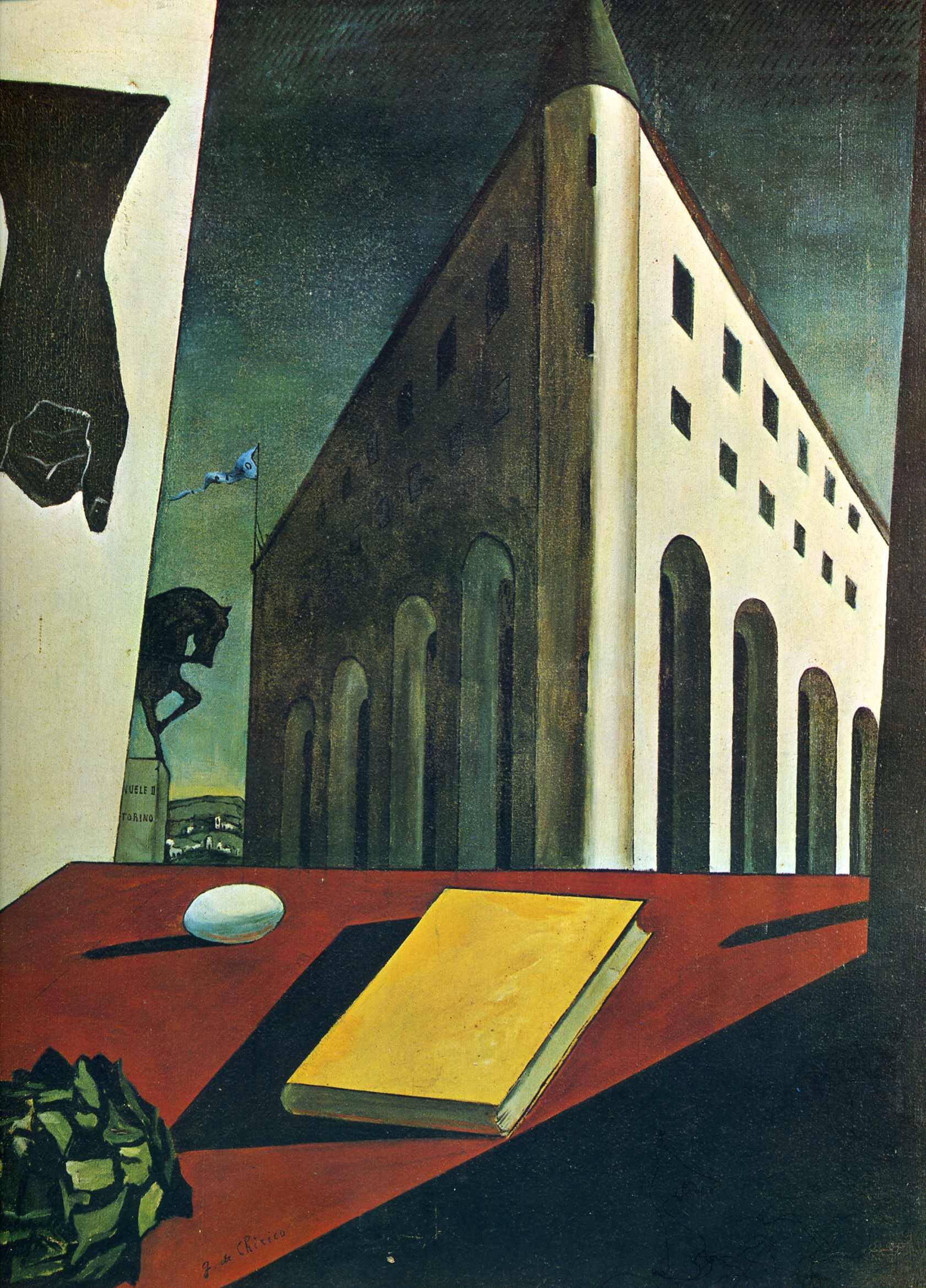

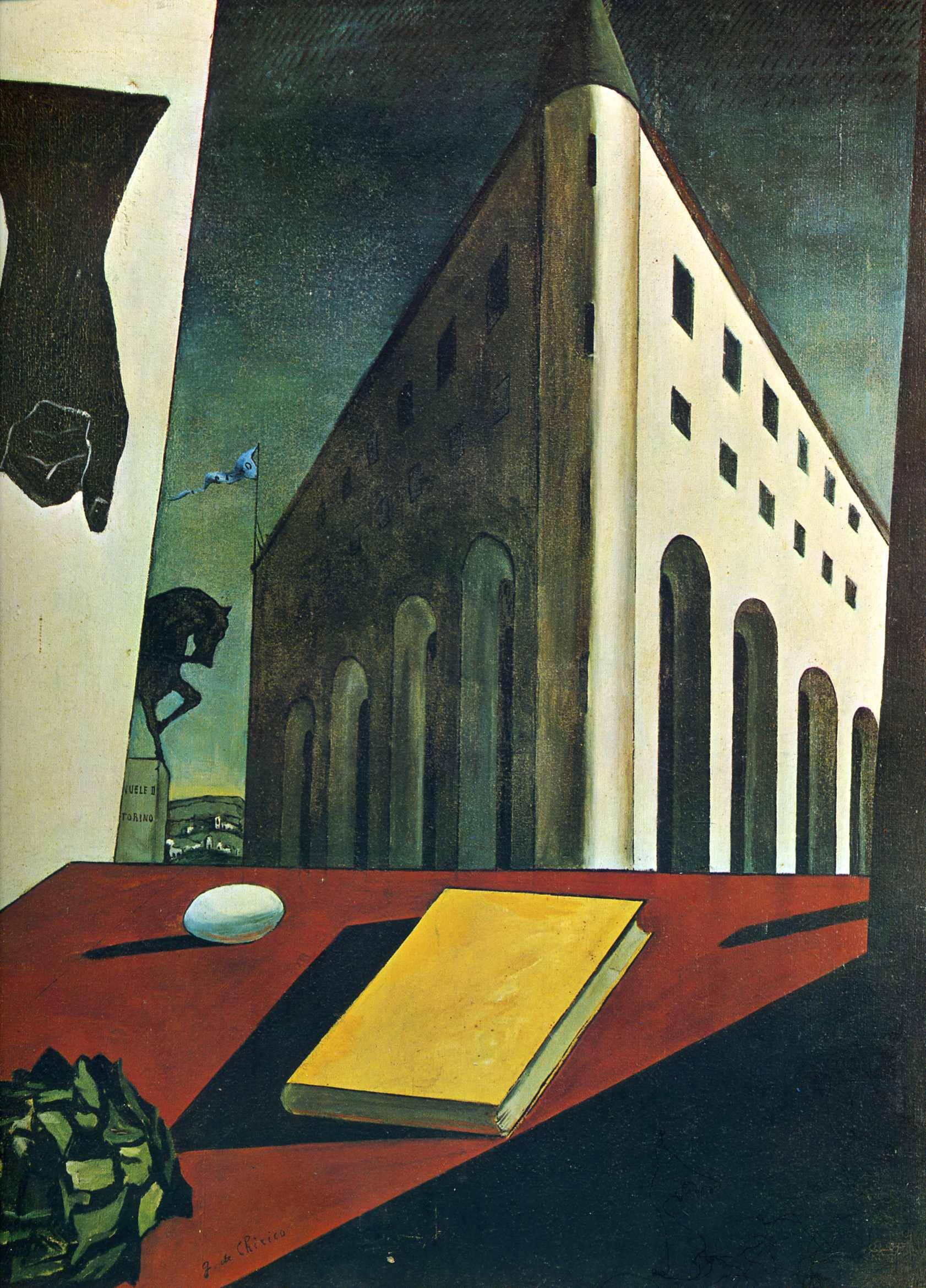

基里科,《都灵的春天》,Turin Spring , 1914

基里科对都灵的喜爱,很大一部分原因来自于他崇拜的哲学家尼采。尼采人生中最后清醒的几年,一直居住在都灵。他把都灵称作“梦中的城市”,他人生中重要的三部作品,《瞧!这个人》、《偶像的黄昏》、《反基督》,都是在旅居都灵的日子里完成的。

尼采曾经写下都灵给他的感觉:

“然而忧郁之情犹如薄暮时分的妖魔,

彻底攫住了我的心。

白日已然远去,夜幕笼罩大地,

去听去看……

这淡淡忧郁中的美感。”

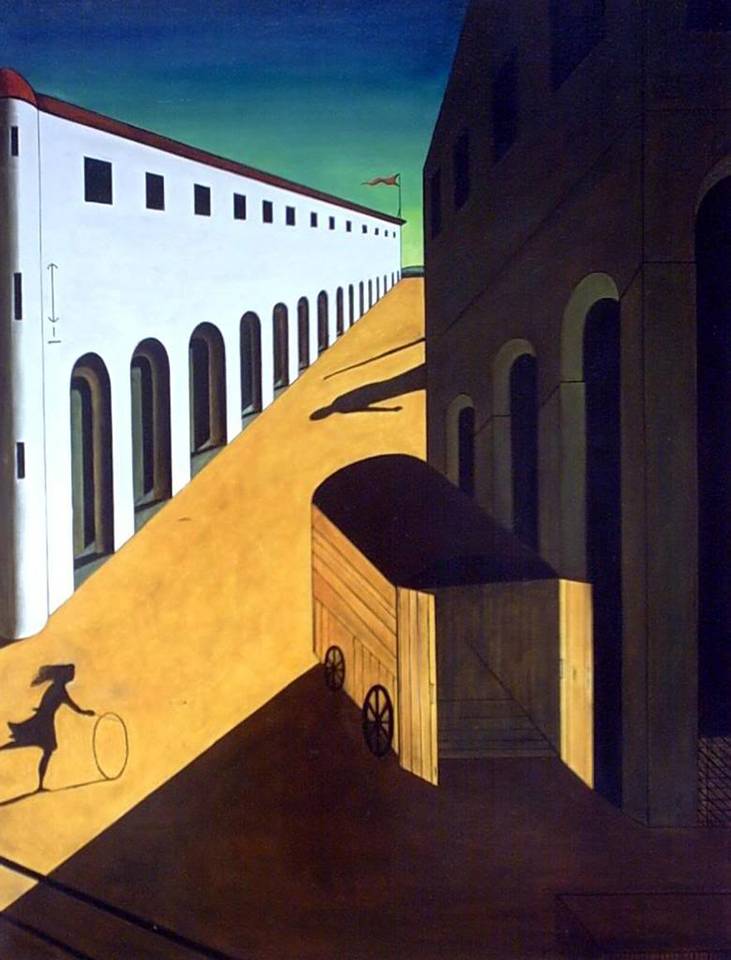

这首诗,仿佛就在描述基里科画中谜一样的世界。跳动活跃的色彩,充满阴影的、孤立的宁静,空旷无人的背景。时间停滞,画面没有叙事,只有一种强烈的不安的暗示。它既让你感觉熟悉,同时又无比陌生。

《一条街道的神秘与忧郁》

Melancholy and Mystery of a Street

基里科 1914

和尼采一样,基里科在都灵也有过一次短暂的停留。虽然短暂,但这个城市的意象却令他难以忘怀。从都灵乃至整个意大利,两千年前的建筑依然矗立在城市中央,一百年前的街道至今分毫未变,过去和现在同时存在,提供着不相伯仲的视觉经验。

这正是基里科画中最重要的主题。他运用记忆与想象混杂的城市和雕塑形象,创造了一种过去与现代之间的对话。

今天的文章,将揭开基里科笔下的神秘街道,与都灵千丝万缕的联系。

秋日的广场和无限延伸的柱廊

基里科在读尼采时,后者提到的“神秘莫测(Enigma)”,以及“秋日意大利广场的落日让万物拖上长长影子的神秘性”,让基里科激动万分,成为他创作的灵感起源。他认为世上任何事物都有它的神秘莫测,而我们的生活,犹如置身于广大的、充满奇异的博物馆中。

18世纪的都灵

充满了新古典主义建筑的都灵,是一个严肃而忧郁的城市。建筑高大,阴影厚重,街道笔直,从城市的一头几乎可以望到另一头。走进这里,你就会知道,为什么基里科的画中有那么多长长的阴影。

这个城市的一个显著特征,是12条相互连接,总长度超过18千米的柱廊。柱廊的历史可以追溯到中世纪,而大规模修建并形成如今的标志性建筑,则始于17世纪。几乎都灵的每个广场,都有柱廊建筑,在下雨的时候,国王可以从城堡广场一直走到波河边,而不用担心被雨淋湿。

卡斯特罗广场的柱廊

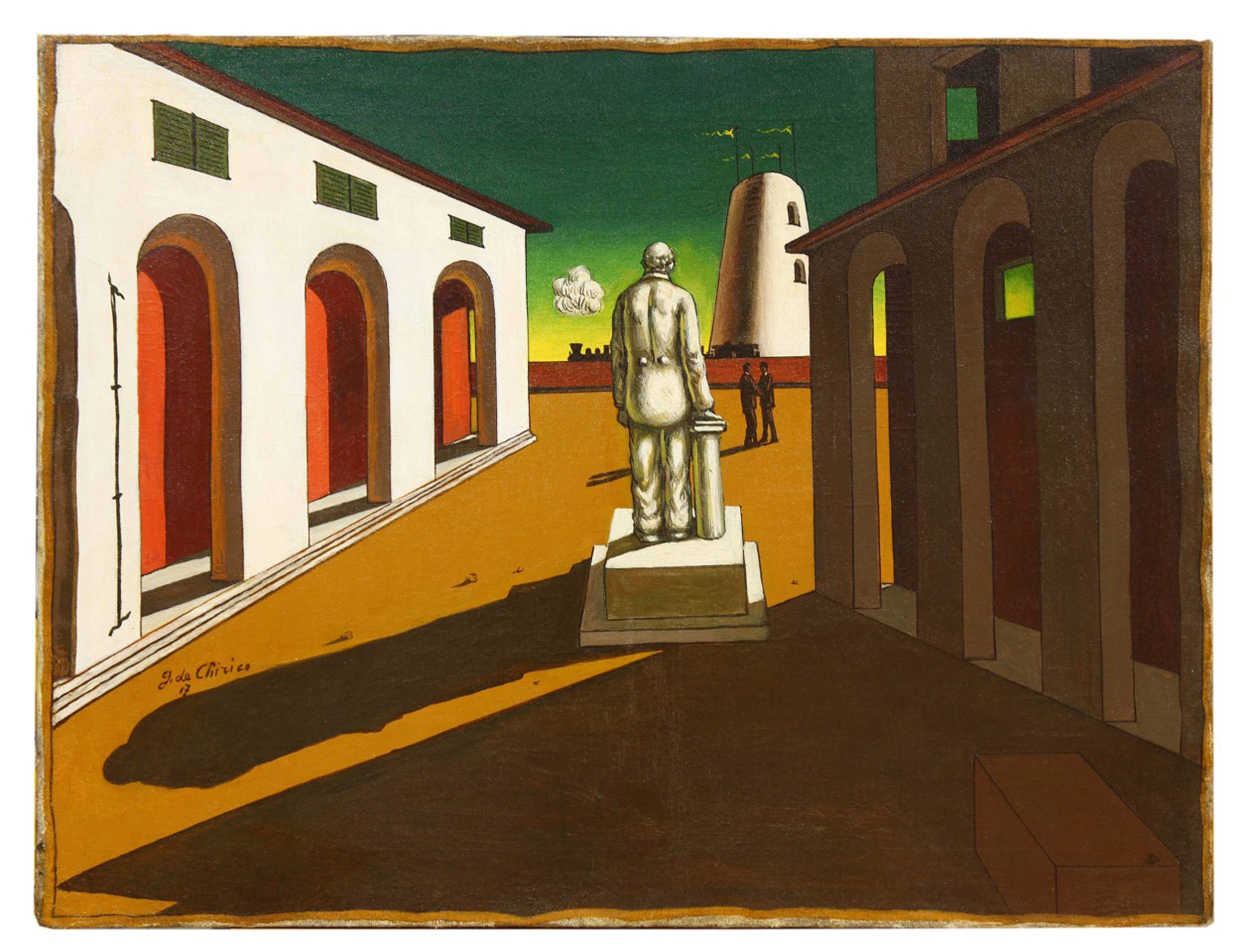

都灵的拱道和广场,给了基里科很多启发。在他的许多作品中,都有一个空荡荡的广场,延伸的拱形柱廊,和意味不明的雕像。

基里科 意大利广场系列

40 × 50 cm , 1916 , G.A.M

基里科,意大利广场系列,60 × 80 cm,1945

基里科,《加富尔雕像伫立于意大利广场》,1974

基里科通常会将雕像放置在一个石头基座上,看上去就像漂浮在广场中间。这种做法,使画中的城市更像一个被创造出来的孤岛,远离了真实世界的一切束缚。

红色高塔

《红塔》 The Red Tower

基里科,1913

威尼斯古根海姆美术馆

广场前面一条幽暗的街道,把人引到背景中圆形的红塔。虽然被一圈小房子围着,场景中却有一种空荡荡无人的氛围。

这个红塔的原型,被认为是都灵标志性的建筑安托内利尖塔(the Mole Antionelliana)。该建筑原本是一座犹太会堂,如今则是世界上最高的博物馆。天气好的时候,能看到安托内利尖塔身后的阿尔卑斯山,都灵则好像是铺在山脚下的一块毛毡。

安托内利尖塔,都灵

安托内利尖塔的修建过程断断续续,设计师不停增加它的高度,导致计划屡次改变,并遭遇停工和撤资,花了整整26年才最终完成。

基里科的另一幅画《无限的乡愁》,也出现了这座尖塔,相比于《红塔》,它似乎更接近真实的建筑。

《无限的乡愁》

The Nostalgia of the Infinite

基里科 MOMA

这两幅画的对比也能看出,基里科如何用真实的入口,将观众带入未知的幻象。

“都灵之马”

在《红塔》的右前方,露出半个骑马雕像的剪影,这样的骑马雕像,在基里科的许多画作中都有出现。例如《都灵的春天》。

基里科,《都灵的春天》,Turin Spring,1914

这尊19世纪骑马雕像,有学者认为是卡洛·阿尔贝托(Carlo Alberto)雕像的一部分。阿尔贝托是萨丁帝国的一位国王,他正处于谋求意大利统一的复兴运动时期,企图领导意大利的民族解放运动,但却屡战屡败,最后流亡葡萄牙,成为一个谜一样的人物。

阿尔贝托骑马雕像

基里科对这个雕像的重复使用,不仅是对这一段历史的复述,也暗示了悲剧结局的不断重演。

另一个原型,则是都灵圣卡洛广场的《铜马》雕像,为颂扬埃马努埃莱·菲利贝托(Emanuele Filiberto)而创作。菲利贝托是萨伏依王朝的公爵,他不但是个足智多谋的统治者,也是一位精明强干的军事家。

马罗凯蒂,《铜马》雕像,1838,都灵

尼采旅居都灵时,从他房间的窗户望出去,就能看到这座骑马雕像,在他写给朋友的信中,曾多次提及。

正是《铜马》所在的圣卡洛广场,见证了这位伟大哲学家的痛苦和最终的精神奔溃。

1889年1月3日,尼采走出卡洛阿尔贝托街6号的大门,离他不远处,一个马车夫拿起鞭子在抽打自己的马。身材魁梧,蓄着大胡子的尼采突然跳上马车,抱住马脖子开始啜泣。从此之后,他陷入神志不清,直到死去。而至于那匹马,我们一无所知。

贝拉·塔尔执导的著名电影《都灵之马》,就从这个故事展开。

电影《都灵之马》

该片获得第61届柏林国际电影节银熊奖

在扑朔迷离的故事下,骑马雕像已经不仅仅是一个现实形象,它变成了一个视觉谜题。对基里科而言,视觉谜题需要既扮演可认知的叙事性图像这一传统角色,同时也代表未知的经历。

这种具有二元指向的隐藏含义,带来了更多可能性。基里科用明显的事实,给观者提供了一把通向未知的钥匙。我们不是仅仅从表面现象参与这幅画,这些入口,只是触动幻觉的开关。

《令人不安的缪斯》

The disquieting Muses

基里科 1918

基里科画中突出的特征,重组的城市,以及幻象和真实场景之间的明显关系,都在询问着一个重要的问题,这个问题,也是尼采一直试图找寻的:真实的世界是否存在?

1月22日,跟随我们的脚步,去都灵寻找答案吧!在那里,有通往基里科梦境的钥匙。

撰文:俞希,责任编辑:仁可

评论区

暂无评论